Experimentamos el mundo por medio del arte y éste, en sí mismo, constituye una experiencia de vida, tanto desde una perspectiva individual como desde una colectiva. Por la vía de lo sensorial y en la paulatina afinación de ese sistema por el arte es posible profundizar la experimentación del mundo, que tiende entonces a sensibilizar al hombre.

La experiencia estética implica el desarrollo de profundos vínculos con el entorno. La aprehensión de los elementos de ese ambiente integra lo vivencial, esa dimensión de lo cotidiano que define la experiencia del arte.

El arte establece un denso tejido con la diversidad de quehaceres humanos, de ahí que sus proyecciones posean una vasta gama de relaciones que muestran la complejidad del esfuerzo humano. En el arte se hacen ostensibles los fracasos y las pérdidas, los logros o las conquistas. No está separado de la vida, sino integrado a ella. Se encuentra presente en los recintos culturales, así como en las tentativas alternas que, desde la calle y lo cotidiano, intentan resignificar el sentido de lo humano a partir de él. Las condiciones que separan al artista del público son las que, de manera similar, separan la experiencia ordinaria de la experiencia estética. Ésta no descansa sólo en el parámetro de la contemplación, sino que impulsa y admite la participación del público, en ocasiones con un sentido contestatario y transgresor.

Precisamente fue el público receptor de la obra quien manifestó su confusión y desacuerdo hacia ciertas formas asumidas por los artistas en su apuesta por la integración del arte a la vida. Al principio de los años setenta, el crítico estadunidense Harold Rosenberg llegó a nombrar como "objetos de ansiedad" a las obras cuya peculiaridad consistía en su potencialidad para generar angustia en la experiencia misma de lo estético entre el público. No era posible distinguir dónde comenzaba la obra y dónde se encontraba simplemente la utilería cotidiana del lugar. No se tenía la certeza de si se trataba de una broma del artista o si buscaba subvertir lo convencional por lo transgresivo en la novedad de una propuesta artística. La distancia entre el arte y la vida se ha acortado tanto que, en ocasiones, es difícil establecer sus límites precisos. La complejidad de este panorama se ha intensificado en la experiencia misma del arte debido a un cambio en lo colectivo, en lo social, con la aparición de la sociedad de masas, aunada a la aparición de las nuevas tecnologías de reproducción.

A lo largo del siglo XIX, las sociedades capitalistas, en un proceso de industrialización y urbanización acelerada, originan la irrupción de un peculiar actor social: la masa. Una colectividad procedente de los estratos bajos y medios de la sociedad que adquiere paulatinamente un protagonismo hasta ese momento impensable.

A partir de los procesos de industrialización, la producción de bienes en el ámbito de la cultura alcanza una enorme difusión gracias a los medios de comunicación masiva. Éstos hicieron posible que las clases no dominantes en la sociedad pudieran tener acceso al disfrute de un patrimonio antes vedado para ellas. Agreguemos a esto que, sin los mediadores, los artistas y sus propuestas no llegarían al público ni el público a ellos. No obstante, se ha producido una condición sintomática en los últimos años. El mercado tiene cada vez mayor preponderancia sobre los mediadores, es ahora éste quien determina lo que ha de ejercer interés y lo que carecerá de atención. En esta situación dominan varios factores, como la resolución formal y su calidad técnica, la trayectoria del propio artista, así como ciertos criterios de valoración —estéticos, políticos e ideológicos—, incluido el que corresponde a la permanencia del valor sustantivo de la obra frente al transcurrir temporal.

Términos como el de tecnificación, masificación y percepción, cuya existencia se presenta mutuamente condicionada y radicalizada, constituyen una diferenciación que no se presentaba antes en el panorama de lo artístico. Walter Benjamin veía esto con lucidez y reflexionaba sobre la mutación ocurrida en el arte a raíz del advenimiento de la reproductibilidad técnica, hablando acerca de la pérdida del aura en el arte. Parte de su análisis se sitúa en el modo en que la fotografía —y posteriormente el cine— contienden por ser considerados también como arte.

El aura, para Benjamin, es una forma de experiencia estética que se produce por la visión directa de la obra original. El contacto presencial ante la objetividad de una obra que aparenta proximidad y cercanía, pero cuya unicidad irrepetible la dota de una suerte de inasequible lejanía, es lo que caracteriza al arte —fundamentalmente clásico— del aura.

En el teatro, por ejemplo, el actor calibra sus gestos y acciones en función de la recepción directa que busca ofrecer al público. De manera presencial éste le observa y escucha, sin la mediación de ningún tamiz externo; es sólo su sistema sensorial y su propio bagaje cultural los que le permiten percibir en una gama integradora, su expresión actoral. En el teatro, la experiencia colectiva del arte facilita la proximidad entre el actor y el público. Esta experiencia plantea una interacción entre quienes participan —va y viene, de ida y vuelta—, pues provoca reacciones en los espectadores, las que, a su vez, estimulan la capacidad interpretativa del histrión. La representación teatral recuerda el accionar significativo y complejo del antiguo ceremonial religioso, en el que la colectividad participaba junto con los intermediarios sacerdotales para, a través del ritual, recrear los vínculos con el mito, restableciendo el equilibrio terreno y cósmico en un nuevo ciclo de vida para la sociedad. En el escenario teatral aún brilla un aura.

Algo similar ocurre en la sala de conciertos ante la experiencia colectiva generada por la música. En esta convocatoria de los sentidos sensibilizados por la acústica en la que concurren los músicos de la orquesta y su director, frente a un auditorio ávido por escucharles interpretar a partir de sus instrumentos una obra musical, se mantiene un vínculo con el ritual similar al de la Antigüedad. En ese remoto pasado la música comprendía, además del arte musical, el verso, la danza, la actuación, el ritual y la liturgia, todos unidos, y en todo ello estaba presente la especulación cósmica.

En la actualidad, la estrecha interrelación de los distintos ámbitos convocados por la música se ha separado por efecto de la compartimentación de los saberes propia de nuestra época de especializaciones. No obstante, en la sala de conciertos se conserva todavía ese rasgo compartido entre los intérpretes y el auditorio: la música con su carácter temporal y evanescente sigue otorgando un aura al concierto. En un espacio de presencialidad mutua, los intérpretes muestran sus dotes y virtuosismo ante un auditorio sensibilizado en directo por la objetualidad de los instrumentos y sus emisiones sonoras. Estas últimas son captadas por quienes concurren a la sala generando reacciones que, a su vez, sensibilizan a quienes ejecutan los distintos instrumentos. En la sala de conciertos lo sensorial permea la conciencia humanizando al individuo y a la colectividad. La presencia del aura es conservada en ese instante que transcurre próximo al oído y lejano a la permanencia —presencia que no se origina de una evocación, sino primordialmente de la condición procedente de algo que fue auténticamente vivido.

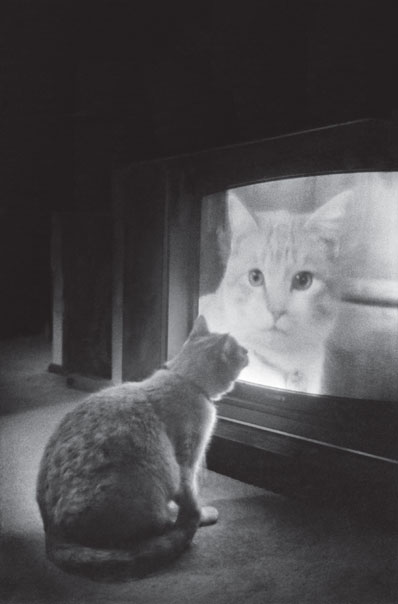

Benjamin hace notar que en el cine, en cambio, la condición primordial que le caracteriza es el mecanismo tecnológico que lo soporta y le da pervivencia. El actor ha de considerar a la cámara y a los mecanismos en sustitución del público. Su interpretación no estará sustentada por la reacción inmediata de las personas que perciben y se sensibilizan ante su expresión actoral, sino que será fundamentalmente el argumento cinematográfico, así como la orientación y las demandas del director los factores que modulen su interpretación. El director integrará la ecléctica totalidad del filme con fragmentos actorales de lo que fue realidad vital. Se pasa entonces de la experiencia vital a la reproducción virtual de la vida. Sin el aparato tecnológico no es posible el cine; sólo por su mediación cobra dinamismo y animación.

El cine es asimismo, una creación de conjunto, pero el teatro también lo es. Sin embargo —y a pesar de la tecnología desplegada igualmente en el escenario teatral—, el cine es el cine por la técnica, no por su elaboración de conjunto. El teatro puede prescindir de sus martingalas técnicas para efectuar la representación y convocar en torno a ella a la colectividad que le dé sentido con su participación. La "magia" del cine sólo es posible por el cinematógrafo; sin él no se ejerce la representación.

En el teatro existe todavía hoy un trasunto de la ritualidad que cobija el aura; en las salas cinematográficas las multitudes no asisten con la noción de introducirse a un templo. El silencio y la inmovilidad general de los espectadores en sus butacas acompañan la exhibición cinematográfica, aunque la penumbra no logra transformar la atmósfera de aquellos espacios en una experiencia mística. El público reunido en la sala de cine se comporta como el experto que juzga una producción —la mira de frente, no guarda distancia ni respeto por ella—. Al apagarse las luces pareciera que la colectividad es una; sin embargo, al concluir la exhibición, esa pretendida unidad se dispersa.

A diferencia de la obra de arte clásica, que era apreciada por unos cuantos, la obra de arte en nuestros días remplaza la cualidad irrepetible de la autenticidad por la accesibilidad técnica de la copia. La repetición múltiple de la obra se ofrece como un producto más en el mercado para satisfacer a cada nuevo destinatario.

De este modo, el arte se vincula también con las masas y se piensa para interactuar con ellas. Así, las nuevas condiciones que posibilita la tecnología generan, en términos ontológicos, un cambio decisivo en el arte. No se tratará más de una experiencia contemplativa y caracterizada por un cariz de sacralidad, restringida a un selecto colectivo integrado por conocedores; se trata ahora de una experiencia concebida para amplios sectores de la población, que no se contentan sólo contemplando la obra, sino que demandan consumirla.

La experiencia estética que convoca a la masa por la vía de los medios de comunicación cohesiona a una gran cantidad de participantes haciéndolos aparecer como una unidad compacta, pero esto es sólo superficialmente. Las relaciones entretejidas en esa heterogeneidad diversa presentan en la parcialidad de lo humano su multiplicidad intrínseca; allí en lo fragmentario de la masa se mantienen los rasgos peculiares de los individuos. En la convocatoria misma a vivir la experiencia estética como espectáculo es donde radica el vínculo que compacta dicha heterogeneidad. En el arte concebido para la masa, el papel de la técnica es primordial para operar esa masificación. Con el empleo de los medios masivos de comunicación la experiencia es mediatizada, no directa.

La percepción sensorial es modificada por la tecnología. La visión del mundo dada por los medios dista de la obtenida por el ojo acucioso del individuo sensible, pensante y crítico. En ella no existe asimilación de la experiencia estética; no se da, por tanto, la sensibilización que posibilita el arte en la perspectiva de lo humano.

El arte es reproducido de un modo masivo por la tecnificación para tener acceso así a las masas, lo que cambia tanto las condiciones ontológicas del arte como la forma misma en que se comienza a percibir la realidad. No sólo modifica la perspectiva ontológica del arte, sino el modo de ser de cada hombre en el mundo. El arte se muestra ausente de trascendencia al convertirse en un fenómeno de masas, pierde sus implicaciones metafísicas. La reproducción no es capaz de copiar hasta el último detalle de la propuesta artística a fin de detonar la experiencia estética. Hay una pérdida sensible en la percepción integral del fenómeno artístico por parte de la masa ante la tecnificación, pues invariablemente permanece un sustrato intransferible por el medio. El aura desaparece por esa mediación.

Como respuesta a la carencia del aura, la industria cinematográfica edifica iconos del cine encarnados en la presencia protagónica de los actores. La fama alcanzada por la proyección de sus imágenes en la pantalla soporta apenas el peso de la valoración al trasladarse de la virtualidad encumbrada hacia la cotidianidad más llana. Su envergadura es disminuida al convertirse en simple mercancía. Hoy en día, conocer sobre los intereses de las llamadas estrellas de cine más allá de su actividad actoral, enterarse de sus conflictos y miserias personales, constituye una verdadera obsesión popular. En la programación de los propios medios, no es el azar el que sustenta los espacios destinados a exhibir también sus vidas en términos del espectáculo, que se consume y se demanda diariamente.

Esta sustitución de valores ocurre también en el ámbito de la política, como consecuencia del poder creciente de los medios y su pretendida estetización en la visión del mundo que promueven. Si se quiere incidir en la opinión pública o si se desea crearla, es imprescindible pasar por el tamiz de los medios de comunicación masiva. Por su mediación se ha creado un juego perverso en el que las masas se miran a sí mismas desde el aparato de los medios; aparecen expresando sus necesidades, con lo cual perciben que son tomadas en consideración. Sin embargo, esto no entraña el hecho de que sus derechos se hagan valer en realidad, siendo algo que la masa condicionada no alcanza a advertir.

Desde la plataforma mediática se hace uso de elementos que concurren en la experiencia estética colectiva; éstos se descontextualizan para producir una suerte de sensibilización inocua que, más que despertar, aniquila el razonamiento crítico de la sociedad. A ello se debe la organización de torneos deportivos, grandes festivales o celebraciones masivas. Los colectivos se perciben como protagonistas, pero pierden la perspectiva de que ello no incide en la auténtica transformación de sus condiciones de vida.

En igual circunstancia se colocan quienes conforman el estrato político de la sociedad, situándose ahora frente a la pasarela de los medios, pues son los discursos con carácter emotivo los que arrastran a las masas en su apoyo, no las propuestas racionales de fondo. Las masas actúan con inconsciencia mediatizada bajo la estetización de su experiencia colectiva. Esta pérdida de lo trascendente está vinculada al alejamiento extremo del mito en la sociedad tecnificada. Pensemos que mediante el ritual se tomaba posesión de un territorio, recreando a través del acto el origen primordial de la creación del mundo. En la experiencia colectiva del arte, esa recreación alcanzaba su reflejo, reproducía su parangón.

De acuerdo con Mircea Eliade, toda creación es la repetición de un acto preminentemente cosmogónico, y el proceso artístico —incluida la experiencia estética suscitada por él— entraña una creación. Por consiguiente, cada ritual despliega su modelo de lo divino. Así, con cada nueva celebración se ajustaba el delicado balance entre el mundo de los dioses y el mundo terreno de las criaturas. Hoy ese puente parece destruido. Su ausencia en la experiencia mediatizada de lo artístico desertifica la unión entre ambos mundos —distintos aunque complementarios—, rompe los asideros entre la frágil concepción de lo humano y su quid en el universo circundante, y vacía de sentido no sólo su estar presente, sino su ser en el mundo.

Walter Benjamin consideraba que el rito posee un valor instrumental. Nos recuerda cómo, en la Antigüedad, las obras artísticas surgieron como parte de un ritual en un principio mágico y luego religioso. Para él, de acuerdo con su concepción de la obra aurática, es dentro del ritual donde la auténtica obra artística mostró su valor original y adquirió su utilidad primigenia. Desde esta perspectiva, el arte se sitúa en un contexto cultural.

La obra artística surgió en los orígenes del culto, como producción destinada a su servicio. Más que para ser exhibida, como instrumento mágico o como objeto de culto, era preciso ocultarla. En la medida en que las expresiones artísticas ejercitaban su emancipación del seno ritual, se multiplicaba la exhibición, apunta Benjamin.

La condición parasitaria en la existencia de la obra artística al amparo del ritual se eclipsa ante la reproductibilidad técnica. La obra de arte reproducida sufre el saqueo de categorías tan primordiales y distintivas como la unicidad y su correspondiente autenticidad. La función íntegra del arte es alterada. Por los medios, el arte se convierte en una mercancía, un elemento de intercambio que se ha de ajustar a las necesidades del consumidor buscando entretenerlo. Es un entretenimiento aparentemente tan inocuo que el consumidor no se resiste ni lo cuestiona, por lo que termina convirtiéndose en un consumo pasivo, sin reflexión ante la experiencia incompleta que se le ofrece, incapacitándolo para ponderar sus consecuencias.

Con ello, la experiencia cognitiva promovida por el arte se transforma en una de carácter tecnológico, en la que la percepción del tiempo se trastoca para degradarse en el atomizado enfoque de la noticia o la información efímera por la vía de la reproducción. Surge la construcción virtual de la realidad que sustituye a la concientización fundada en la experiencia —concientización ésta que presupone al ser humano no como simple receptor, sino como el sujeto de conocimiento, capacitado tanto para conocer su vida como para transformar su realidad—. La dimensión temporal consustancial a la experiencia estética es afectada a su paso por el sistema de medios, ya que en él impera el valor de la instantaneidad de la información. La experiencia colectiva se desintegra en la soledad propia del consumo tecnológico.

En este panorama, vale la pena recordar lo ocurrido con la experiencia colectiva ante la provocación dadaísta. En principio, la cultura ilustrada burguesa se mantenía inmutable ante la retadora propuesta dadaísta. Esa condición exigía de los artistas nuevos esfuerzos para transformar al público. Expresiones como el escándalo, la confusión, la virulencia o el absurdo fueron empleadas por los dadaístas para operar un despertar en la domesticada experiencia colectiva del arte entonces prevaleciente.

Con el afán de crear obras más espontáneas y libres a partir de la renuncia a las obras individuales, los dadaístas ejecutaron sin convencionalismos sus nuevas propuestas experimentando e introduciendo lo aleatorio y el azar. En las singulares veladas del Cabaret Voltaire se efectuaron interpretaciones musicales, recitales de poemas —poemas negros, simultáneos y ruidistas—. Con la ironía y el azar como emblemas, se sucedieron una serie de acciones provocativas en las que no estuvieron ausentes las excentricidades y la burla a los valores establecidos, con lo que los dadaístas consiguieron modificar la experiencia colectiva.

Al transcurrir el siglo XX, no obstante, el público alcanza su especialización. Esto es, los llamados consumidores culturales están adiestrados para ubicar el tipo de entretenimiento que les interesa consumir. El público actúa como tal, constituyéndose así en una de las preocupaciones capitales de quienes producían los happenings, el pop art, el conceptualismo o el arte de los medios por ubicar algunos testimonios. El público vinculado a una categoría sociológica se relaciona también a una categoría estética.

En estos ámbitos de producción artística, el público se mostraba ávido de ser sorprendido. Particularmente en el happening, la experiencia colectiva no sólo demandaba el asombro, sino la participación en la construcción del arte. Este tipo de experiencias colectivas, incluyentes e integradoras, dan cohesión al tejido social. El público participante no deseaba seguir manteniendo distancia con respecto a la propuesta artística, sino que intentaba definidamente integrarse a la tentativa del arte a fin de configurar el significado de cada nuevo acto. En el happening, a diferencia de la tradición académica del pasado, no encontramos un principio y un fin claramente delimitado en la propuesta del arte, sino que su conformación es fluida y abierta. Una de sus pretensiones primordiales es lograr el interés del mayor número de personas, pues esta participación redundará en el proceso creativo. Los happenings se producen y posteriormente desaparecen, evidenciando el rasgo de lo efímero.

En los años sesenta de la pasada centuria, y como consecuencia del hallazgo de Duchamp de los llamados ready-made —un objeto encontrado y descontextualizado pasaba a formar parte del ámbito artístico—, se buscó hacer lo mismo no ya con un objeto, sino con un hecho, para integrarlo de manera similar a la esfera de lo artístico. Por medio de acciones que ponen de relieve el carácter esencial de la ritualidad, se dinamiza la función mágica en la experiencia colectiva del happening. Mircea Eliade halló en los comportamientos artísticos del siglo XX aspectos que podían relacionarse con ritos y cultos nuevos.

Las acciones e instalaciones de Joseph Beuys se inscriben en la dimensión del ritual. Denunciaba la enfermedad del hombre en la cultura occidental. Por ello le interesaba "la transformación del cuerpo social" a partir de la participación no sólo de cualquier persona, sino de cada persona en particular. Existía para él una categoría de obligatoriedad en ello. Beuys señalaba que para realizar la transformación en el menor tiempo posible, el hombre tenía que volver a entrar en contacto, hacia abajo, con los animales, los vegetales, la naturaleza; y hacia arriba, con los ángeles y los espíritus.

Cuando el arte —entendido en esta significativa amplitud para Beuys— haya permeado todos los ámbitos de la vida, sólo entonces la sociedad podrá aspirar a mantener una relación auténticamente democrática. Esa tentativa de revitalizar la función mágica en la experiencia artística está vinculada con el intento de ciertos artistas por colocarse en oposición al proceso acelerado de industrialización que impone la civilización tecnocrática. Como señala Suzi Gablik, para Beuys "la única forma de crear un arte verdaderamente político consiste en devolverle su poder a las fuerzas visionarias. La expansión del campo creativo mediante el arraigo del artista en la concepción de la transformación es lo único que puede acabar con la esterilidad espiritual de la vida moderna y salvar al mundo del suicidio".

Los rasgos de lo fragmentario, lo temporal y lo mutable de nuestra época, que evidencian una perspectiva de alienación e irracionalidad no nos eximen, sin embargo, de la probabilidad de un devenir revitalizado por una concientización esclarecida de nuestro ser en el mundo. Para Benjamin, aun la pobreza no conduce invariablemente a la barbarie. En ocasiones ésta da cauce a un nuevo comienzo, posibilita una nueva creación.

La experiencia del arte está al alcance de todos porque se encuentra ligada indefectiblemente al ámbito de lo humano, tal y como lo es el juego, cuya naturaleza sirve —a manera de una reflexión— en cuanto a lo que a la creatividad artística corresponde. Por la mediación lúdica es posible transformar, incluso, la realidad misma. El mundo exterior se transforma de acuerdo con los deseos, como proyección de nuestro mundo interior.

Ese cambio paulatino opera en lo individual y en lo social. El juego como forma de entender la vida, como actitud política y estética de resistencia, es considerado por John Dewey. En este sentido, el juego ha de ser placentero, gratificante y libre. Esto pudiera hacernos pensar que la actitud política de cara al juego plantearía la banalización de nuestro proceder. Sin embargo, se señala que no sólo por la seriedad es plausible conocer la verdad de la vida, sino que se hace ostensible que, por medio del juego, existe una alternativa viable para hacer asequible la verdad a los seres humanos, sublimando la egolatría y el hedonismo.

Según Friedrich Schiller, el arte en la dimensión del juego es concebido como "el mejor educador del hombre y el factor de su liberación mediante una concepción educativa y universal del arte". Al explorar el carácter estético del juego aparece la celebración con su sentido incluyente y festivo, que rechaza el aislamiento y pone de relieve el carácter comunitario e intencionado de la fiesta. Cuando celebramos, lo hacemos con un motivo definido. Esto es patente en la experiencia artística colectiva. Hans-Georg Gadamer apunta que cuando se celebra una fiesta se preserva una ritualidad estética, y que es precisamente en la experiencia artística donde esto se denota. En el trabajo permanecen unos al lado de los otros, pero cada uno, aunque próximo en el espacio dispuesto para ello, se separa a fin de realizar adecuadamente su labor. En la fiesta todos están congregados. La experiencia colectiva del arte concita aspectos fundamentales del ámbito humano.

Más allá de los museos, galerías o salas de concierto, la experiencia del arte da muestra en las calles de que, a pesar del papel preponderante que los medios ejercen en la construcción social de la realidad, las masas poseen también una potencia democratizadora. Hay en ellas la subversión latente de las propuestas transgresivas generadas desde los modos de resistencia de los que no controlan los modos de producción de la sociedad.

Para Friedrich Nietzsche, el arte es "una forma de acceso instantánea al mundo de la voluntad, a la esencia, no a la representación". Tanto en Joseph Beuys como en Anselm Kiefer, la idea de la ritualidad está estrechamente ligada a la experiencia estética. Consideran al arte como el ámbito capaz de reintegrar el sentido trascendental del ser al reimplantar un lenguaje mítico en la obra. Para ellos no todo se había perdido; percibían que algún porvenir habría de surgir, incluso del horror hitleriano. De acuerdo con su concepción del artista, esa condición no descansa en la producción de obras —entienden su propia autobiografía como lo artístico—; es más bien en la imaginación y en la concepción del mundo al actuar como pontífices tendiendo puentes entre el mundo de lo material y de lo espiritual donde la noción de lo artístico tiene preeminencia ontológica. La función social del artista se resignifica al aproximarlo a la función mística, sacerdotal y política, similar a la procedente de las antiguas culturas. Con ello agrupa consigo la dimensión colectiva actuante de la sociedad. Por esta vía, la experiencia colectiva del arte reincorpora su calidad esencialmente trascendental.